まず、「芯去り(しんさり)柱」と、「芯持ち(しんもち)柱」の違いをご説明いたしますね。

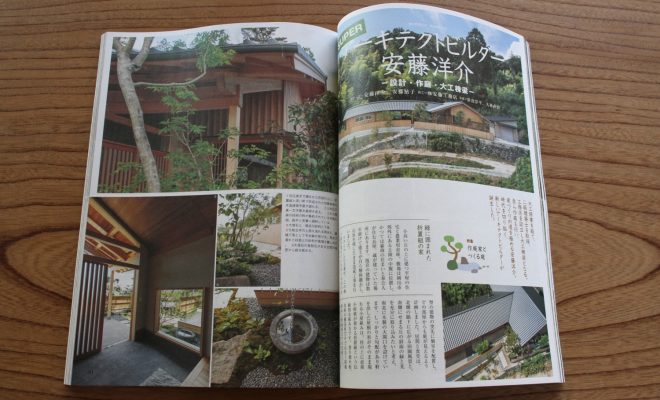

↓この画像は、”一宮の家”の化粧柱(魚梁瀬ヤナセ杉)の「芯去り」材となります。

ついでに言えば、2~4面の「柾目」という超1級品![]()

まず、丸太を輪切りにしたところを、思い出してみてください。

1本の丸太の木の中心部には、必ず「芯」がありますよね。そしてその芯を包む様に年輪があります。

その「芯」が、柱(梁など)に有るか否かが「芯去り材」or「芯持ち材」の違いというわけです。

もし、この画像の断面120mm×120mmの柱を「芯去り材」で作ろうとすると、

最低でも断面が「300mm×300mm」の1本の大木がいるわけです。

ですから、そこに成るまで大きく立派に育てるには”手間と時間”が必要ですので、

おのずと高値となり、耐力性、強さもあるわけです。

逆に「芯持ち」材となると、芯が有るわけですから、

極端な事を言えば「150mm×150mm」の小さな木でOKなのです。

ですから、若い木となるので、安値で、少し耐久性は劣るというわけです。

ただここで付け加えておきたいのは、「芯去り材に比べると」という話ですので、決してB級品というわけではなく、地震や雨露風雪には充分対応できる材となります。

しかし、芯までノコギリを入れる「背割り」をわざと入れて材自体の割れを防いだり、

最近流行りの強制乾燥を施す必要があります。

※ただ、割れが悪いという話ではなく、奥が深いのでまたおいおいお話ししますね。

話を戻します。

歴史に残るような、法隆寺などはこの画像にある「芯去り材」が使われています。

逆に言えばそれだけの大木が日本にあったとも言えます。

ついでに言うと、芯去り材は、芯=赤身が外に出てくるので、余計に強いですよね。

周りは辺材と言って、白身で若いのです。

人間と一緒で、「辺材=子供」より、「芯材=大人」の方が強いというわけです。

赤身は、白蟻にも強く、油分もあるので耐久性がある。

この魚梁瀬杉はおよそ樹齢100年はある木だと思います。

ちなみにこれだけ「節無し」の木として成長させるには、枝打ちしてしっかり手を入れていかなければなりません。

「手間=お金」がかかっている贅沢な柱という訳です。

但し、節があるのがダメかいうと全くそうではなく、それこそ、法隆寺などは「節有り」の材だからこその、圧倒的な強さがあります。

「節無しが高級」とされた文化は、室町時代以降です。

いくらでも語れます…。

そろそろやめておきますね。

by 安藤洋介